薬剤部

薬剤部の新着情報

診療スタッフ

部長 小野 優紀(おの ゆき)

- 卒業年/平成4年

- 資格など/

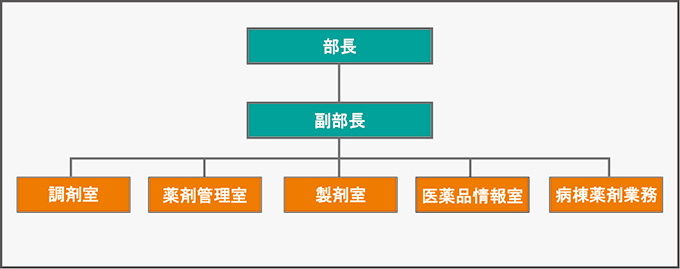

構成

近年、医薬分野の進展に伴い、病院薬剤師の役割も大きな変貌を遂げています。

調剤室にこもり、ひたすら調剤をこなすだけだったかつての業務内容も、今日ではチーム医療の一員として、その内容も高度化し、かつ多岐にわたっています。

薬剤部の職員構成は、薬剤師38名、薬剤助手9名で業務を行っています。

主な組織構成は以下のようになっています。

薬剤部業務の紹介

| 調剤室 | 医師からの処方箋をもとに入院及び外来患者さんへのお薬の調剤を行っています。 お薬に関するご相談等は、お薬払い出しカウンターで対応いたします。 |

| 薬剤管理室 | 院内で使用される医薬品の供給管理と入院及び外来患者さんの注射調剤を行っています。 |

| 製剤室 | 消毒薬や処置に使用するお薬の調製、市販されていないお薬の製剤を行っています。 また、薬物治療支援のため患者さんの血液の薬物濃度の解析も行っています。 |

| 医薬品情報室 | 国や製薬メーカーからの新薬情報や副作用情報を収集し、院内への医薬品の情報提供やマスター管理を行っています。また、オーダリングシステムのための処方薬剤のマスター管理も行っています。 |

| 病棟薬剤業務 | 入院患者さんへのお薬の効能、使用方法、副作用などのお薬に関する説明を行っています。 糖尿病教室では患者さんがお薬を適正に自己管理して使用できるようわかりやすく説明を行っています。 |

| 抗がん剤ミキシング | ・がん化学療法で使用される抗がん剤の注射薬を、患者さんに安全かつ適正に使用されるよう、薬剤部内にあるクリーンルーム(無菌室)で薬剤師が調製しています。 ・また、同時に処方内容の投与量についても確認を行っています。 |

| 治験管理室 (兼務) |

・新薬開発の過程では、有効性と安全性の最終チェックとして治験が実施されます。 ・当院の治験管理室において、薬剤師は治験薬の管理の他治験審査委員会の運営や治験依頼者(製薬メーカー)との対応等の業務を行っています。 |

| 医療安全管理室 (兼務) |

医療安全に関するカンファレンスや委員会において、医薬品に関するインシデント、アクシデント事象を分析し、再発防止対策の立案と指導を行っています。 |

| チーム医療 | 当院薬剤師は、さまざまな職種の医療スタッフとチームを組んで、それぞれの患者さんに対応した医療の提供に取り組んでいます。 |

患者さんへ

教育研修支援

平成18年度から薬学6年制がスタートし、薬学部学生の実務実習期間が従来の4週から22週(病院実習は11週)へと大幅に延長されました。これにより、実習生が臨床に係る実践的な能力を培えるよう、病院の薬剤部や保険調剤薬局が担うべき役割は非常に大きなものとなりました。

当院は、薬学部学生の臨床実習を受け入れる教育施設となっています。

実習の中で、実習生には実際に薬剤師業務を体験してもらっていますが、その指導・監督は当院の薬剤師が責任をもって行っております。地域医療の発展のため、患者の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

「院外処方せん」の発行について

当院では、国の政策として厚生労働省が進める『医薬分業制度』に伴い、外来患者さんのお薬は、原則として「院外処方せん」で発行し、院外の保険調剤薬局で受け取っていただくことになっております。患者さんのご理解とご協力をお願いいたします。

また、当院薬局窓口横には院外処方せん相談コーナーが設置されており、「院外処方せん」を保険調剤薬局にFAXで送ることができます(無料)。これにより、

調剤薬局での待ち時間を短縮することができますので。ぜひご利用ください。

無料FAXコーナー

受付時間:平日8:30〜16:00(土日、祝日は休み)

服薬上の注意

1)お薬の袋に記載されている用法に従って服用しましょう。

服薬回数、時間により薬効・副作用に影響が出ます。記載通りに服用できない場合には、医師又は、薬剤師に相談ください。

2)他人のお薬は、服用しないようにしましょう。

同じお薬でも、患者さまの病気、状態、年齢、体重、体質、その時の症状、また併用薬との組み合わせ等により処方されています。自分のお薬を他の人にあげたり、他の人のお薬は、服用しないようにしましょう。

3)古いお薬は、飲まないようにしましょう。

お薬にも使用期限があります。また、病院のお薬は、診察時の患者さんの症状により処方されるものですから、見かけは同じでも違うことがあります。古いお薬は使用せず、新しいお薬を使用するようにしてください。

4)お薬の保管方法は薬袋に記載されています。

高温・多湿を避けて保管しましょう。また、薬袋に『冷所保存』と記載されているお薬は、いつも冷蔵庫に保存し、『冷蔵庫に保存しないこと』の記載のあるお薬は、直射日光を避け室温で保存してください。

5)お薬の副作用に注意しましょう。

どんな良薬であっても人体にとっては異物です。残念なことに『全く副作用のないお薬』はありません。副作用を防ぐためのお薬が同時に処方される場合もありますが、医薬品は有効性と安全性のバランスの上に成り立っています。

重大な副作用はごく稀にしか起こらない反面、その副作用を予見するのは、非常に困難であるとされています。重大な副作用を避けるために、お薬を飲んでから、いつもと違っておかしいと感じられた時は、お薬の服用をやめて、医師又は、薬剤師にご相談ください。

急を要する場合は、救命センターを受診してください。

市民のための相談窓口

青森県薬剤会薬事情報センター 電話:017-742-8822

日本中毒情報センター 中毒110番:017-727-2499(24時間、365日)

医療関係者の方へ

薬薬連携充実研修会

- 2023年度

薬薬連携充実研修会(終了) - 2022年度

薬薬連携充実研修会(終了) - 2021年度

第1回 薬薬連携充実研修会(終了) - 2020年度

第2回 薬薬連携充実研修会(終了)

第1回 薬薬連携充実研修会(終了)

↳薬薬連携充実研修のDVD貸出しについて(2020年9月2日実施)

企業の方へ

勉強会(研修会等)について

当院では、平成30年度から医薬品安全管理業務の一環として、院内で開催された企業主催の勉強会(研修会等)について、実施状況の把握を行っております。企業の方は、勉強会(研修会等)実施後、下記様式(エクセルファイル)にてご報告いただきますようお願いいたします。

報告先

青森県立中央病院

薬剤部

E-mail:yakuzaibumed.pref.aomori.jp