医療安全管理室

当院の医療安全管理の基本理念

医療は、“患者さん”と“医師をはじめとする医療従事者”との相互の信頼関係のもとに、患者さんの救命や健康回復を最優先として行われるべきものである。医療の質を高めつつ、安全性を保持することは、医療の提供に当たって、最も基本的かつ重要な要件である。

医療安全に対する意識を高めるとともに、個人と組織の両面から医療事故(過誤)を未然に回避し得る能力を強固なものにすることが重要であり、これらの取り組みを明確なものとし、医療安全管理の推進、医療事故の発生防止の徹底を図る観点から本指針を定める。

(医療安全管理のための指針より)

基本方針 -医療事故防止の10大留意事項(青森県立中央病院)

- 人間は誤りを犯す生物であり、医療事故はいつでも起こりうるという危機意識を常に持って業務にあたる。

- 思い込み、ウッカリ・ミスの防止には基本事項の確認、再確認と必要ならば二重、三重のチェックをする。

- マニュアル、きまりの不履行やあたりまえのことをきちんとしなくなったら、大事故発生の前兆と考えて対処する。

- 同僚、上司のみならず、他部門、他診療科のアドバイスやチェックに素直に耳を傾ける。

- 他人がしてくれるつもり、看てくれるつもりを、あてにしてはならない。

- 警報は常には鳴らない。接続は外れるもの、機器は故障するものという危機管理意識を持つ。

- マニュアルだけでなく、常に業務全体を視野において、患者最優先の医療を心がける。

- 患者とのコミュニケーションには充分配慮し、患者や家族への説明はその内容が充分理解されるように心がける。

- 診療に関する記録は、明確に記載するとともに、上司、先輩・同僚のチェックを受ける。

- 健康維持、研修、学習などの自己管理・自己啓発に常に留意して、体調不調時や不慣れな業務では特に慎重に行動し、必要なら共同作業にする。

医療安全管理のための指針

医療安全管理室の紹介

室長からのごあいさつ

近年、医療機関における医療事故の発生が各方面で大きく取り上げられています。

当院では、医療事故をなくすため、病院全体での取り組みを行っており、医療安全管理室はその中心的役割を担っています。

インシデント事例(実際に被害を及ぼすことはなかったが、「ヒヤリ」「ハッ」とした事例)およびアクシデント事例(医療事故)の分析、評価、マニュアルの作成など、医療安全管理の強化充実が我々の使命と考えております。

医療安全管理室 メンバー

| 佐藤 伸之 | 室長 | 兼務 | 呼吸器外科部長 |

| 伊藤 勝宣 | 兼務 | 総合診療部長 | |

| 相澤 睦美 | 次長 | 専従 | セーフティマネージャー・総括主幹看護師 |

| 木津谷 杏野 | 専従 | セーフティマネージャー・主幹看護師 | |

| 三浦 聡子 | 専従 | セーフティマネージャー・主任看護師 | |

| 木村 雅子 | 専任 | セーフティマネージャー・主幹薬剤師 | |

| 菅原 幸治 | 兼務 | 臨床工学部主幹 | |

| 元山 久美子 | 専従 | 診療情報管理士 | |

| 小川 吉司 | 所管 | 兼務 | 副院長・糖尿病センター長 |

医療安全管理室の活動

1)医療安全管理室内での報告事案についてのカンファレンス

すべての報告事象について医療安全管理室内でカンファレンスを行い、併せて報告レポートについて、再修正依頼、相談対応を行っています。

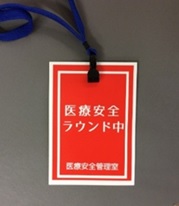

2)医療安全ラウンド

病棟、診療部門に医療安全管理室担当者がラウンドし、事象の確認やマニュアル・ルールの認知度や実施状況を確認し、再発防止の徹底をしています。赤いプレートを下げて院内ラウンドを行っています。

3)医療安全関連委員会及び院内委員会活動の実施

当院の医療安全に関するカンファレンス及び委員会の様子(医療安全推進会議は、令和3年度~ライブ配信も実施しています。)

4)青森地域医療安全研究会 施設間ラウンド

青森市内の病院(青森市民病院、あおもり協立病院、青森慈恵会病院、芙蓉会病院、芙蓉会村上病院、県立つくしが丘病院、平内中央病院、青森市立浪岡病院、生協さくら病院、青森厚生病院、青森新都市病院)間で青森地域医療安全研究会を設置し、施設間相互ラウンドや研修会を通して医療安全の確立と質の向上に努めています。令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、すべてWebでの会議、研修の開催となりました。

また、当院は、地域連携相互ラウンドは中止となり、連携している医療機関とは医療安全に関するチェックシートを活用し相互評価するなど、地域医療の連携を図りました。(医療安全対策地域連携加算1取得)